|

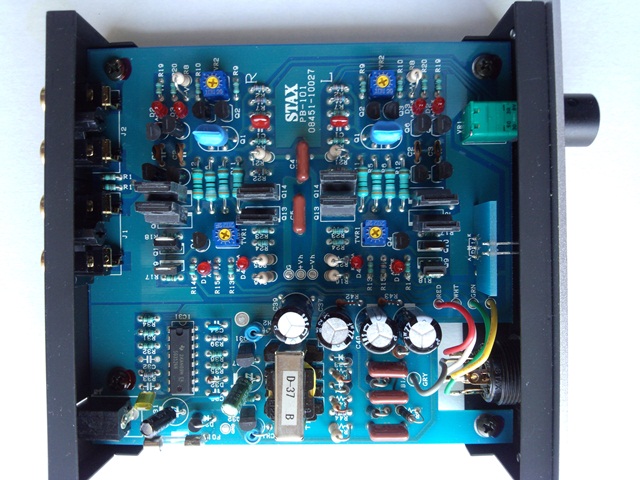

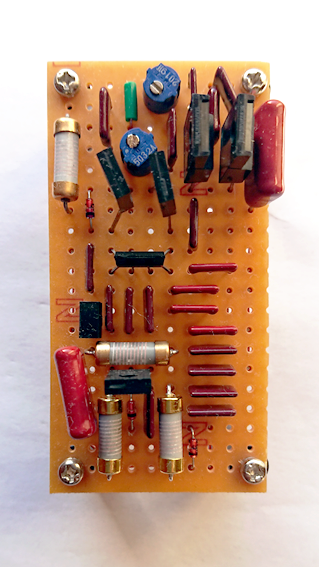

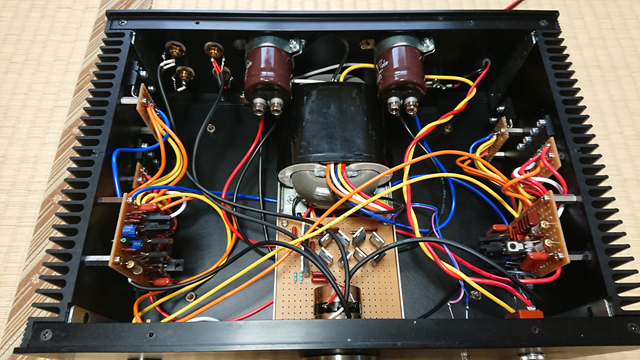

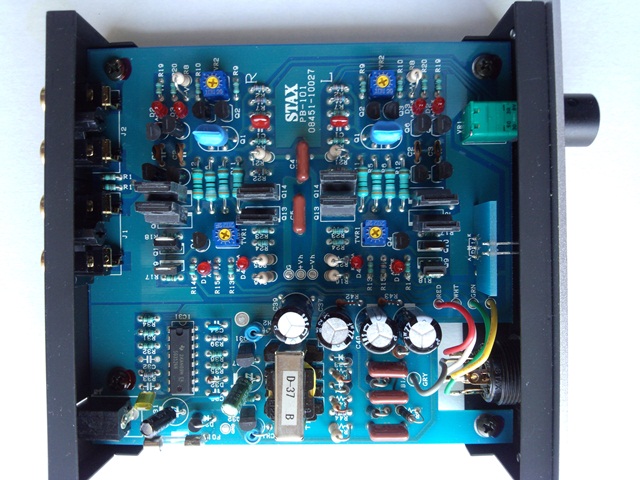

・SRA−10Sもどき。

・初段差動アンプ出力をエミッタフォロアでバッファリングし終段差動アンプをドライブ。終段差動アンプのコレクタ出力をアンプの出力とし、NFBもそこから初段に電流帰還。要するに2段差動アンプ。

・終段コレクタ電圧を、初段のR3の調整で300V程度にすると最大出力電圧が稼げる。その場合の終段Q4、Q5のアイドリング電流は5.87mA程度。帰還回路のR15、R16に1mA程度分流するため、R13、R14には6.86mA程度のアイドリング電流が流れる。

・終段コレクタ出力のDCレベルは300Vなので、出力にDCカットのためC2、C3がシリーズで挿入されているが、NFBループ的にはDCアンプ。

・Q1〜Q5は全てシミュレーション上のダミー。Q4、Q5は2SC1101とか2SC1167とかであったらしいが、他は知らない。

|

|

・負荷120pF時のゲイン−周波数特性を観る。

・オープンゲイン(赤)は、低域で80dB。

・クローズドゲイン(緑)は、低域で60dB。

・ループゲイン≒NFB量(青)は、低域で20dB。

|

|

・終段Q4、Q5のコレクタ間のC1、50pFは何か?

・を、観るために、C1をパラメトリックに0.001pF(無しに相当)、25pF、50pF、100pF、200pFとしたゲイン−周波数特性を観る。負荷はオープン(無負荷)である。

・C1が0.001pF(無しに相当)の場合には2.5MHz付近にピークが生じている。この結果からすると、C1=50pFは位相補正。

|

|

・同様、今度は負荷に120pF(SR−307相当)がつながった場合を観る。

・この場合は、負荷の120pFも位相補正となるので、Q4、Q5のコレクタ間のC1は不要ということ。

・要すれば50pFのC1は、負荷オープン時の発振を防ぐための位相補正。 |

|

・負荷120pF時の低域での最大出力を観る。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに0.5Vp−p、0.51Vp−p、0.52Vp−p、0.53Vp−p、0.54Vp−p。

・入力0.54Vp−pで出力電圧が飽和し、負荷C4に流れる電流(赤)も0A付近で正弦波軌跡から外れ、鍵型軌跡になっている。

・ので、最大出力電圧は入力0.53Vp−pで出力≒480Vp−p≒339Vr.m.s.といったところ。

・なお、公称は300Vr.m.s.。公称の方は、歪率も加味して設定しているものだから、違うのは当たり前。

|

|

|

・負荷120pF時の20kHzでの最大出力を観る。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに0.2Vp−p、0.25Vp−p、0.26Vp−p 0.3Vp−p。

・高域については、ある周波数以上の最大出力電圧は、電源電圧ではなく、終段アイドリング電流と負荷Cとのスルーレートで決まる。

・この場合、終段のアイドリング電流は5.87mA、負荷120pFなのだが、位相補正のC1=50pFがこれにパラになるので負荷は170pF、よってスルーレート(SR)はI/C=34.5V/uS。従って、20kHz正弦波での最大出力電圧はSR/(2π・20000)≒275Vp−pとなるところ、抵抗負荷であるため、それに流れる電流と、帰還回路に分流する電流もあるので、そうはならない。

・そこで、出力電圧(緑)のほか、終段Q4(青)、Q4(水色)のコレクタ電流と、C4(赤)に流れる電流を観る。

・入力0.3Vp−pでは、Q4、Q4のコレクタ電流が上下で飽和し、負荷C4に流れる電流も正側ピークからの下降時と負側ピークからの上昇時に暴れが生じている。

・負荷120pF時の20kHzでの最大出力は、入力0.26Vp−p時の230Vp−p≒163Vr.m.s.程度といったところ。

|

|

・負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・入力は10kHz方形波で、パラメトリックに0.1Vp-p、0.2Vp−p、0.4Vp−p、0.8Vp−p。

・出力波形(緑)は素直な応答であるが、終段トランジスタQ4(水色)とQ5(ピンク)のコレクタ電流波形と、負荷C4に流れる電流波形(赤)は、入力0.2V以上の場合にどの波形も立ち上がり、立ち下がり時に発振状況となっており、あまり芳しくはない。

・まぁ、ダミーに用いたトランジスタのモデルパラメータ等の問題かな。

|

|

|

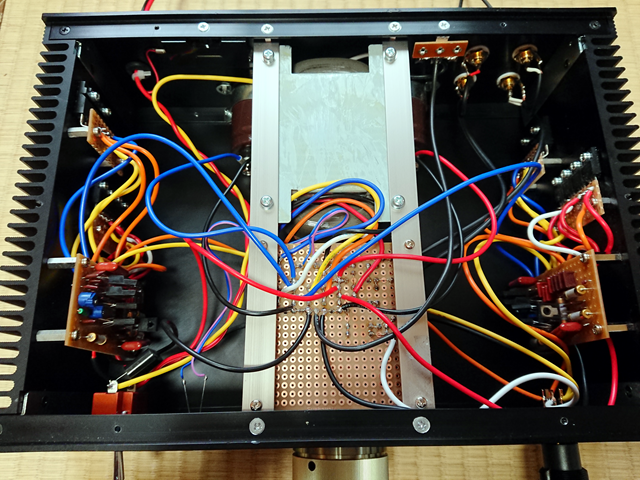

・SRM−1もどき。

・2段差動アンプ出力に終段エミッタフォロア。終段エミッタ出力をアンプの出力とし、NFBもそこから初段に電流帰還。

・終段エミッタ電圧を、初段のR3の調整で310V程度にすると最大出力電圧が稼げる。この場合の終段Q4、Q5のアイドリング電流は7.14mA程度だが、帰還回路のR15、R16に1mA程度分流するため、R10、R11には6.11mA程度のアイドリング電流が流れる。

・終段エミッタ出力のDCレベルは300V超なので、C2、C3がDCカットのため出力にシリーズに挿入されているが、NFBループ的にはDCアンプ。

・Q2、Q3、Q4、Q5はシミュレーション上のダミー。Q4、Q5は2SC1828だったようだが、他は知らない。

|

|

・負荷120pF時のゲイン−周波数特性。

・オープンゲイン(赤)は、低域で85dB。

・クローズドゲイン(緑)は、低域で60dB。

・ループゲイン≒NFB量(青)は、低域で25dB。

・750kHz付近にこぶがある。原因は知らない。

|

|

|

・負荷120pF時の低域での最大出力。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに0.4Vp−p、0.5Vp−p、0.6Vp−p、0.7Vp−p。

・入力0.7Vp−pでは、出力電圧が飽和し、負荷C4に流れる電流(赤)も0A付近で鍵型に折れ曲がる。

・ので、最大出力電圧は入力0.6Vp−pで出力≒540Vp−p≒382Vr.m.s.といったところ。

・公称410Vr.m.s.≒580Vp−pだったようだが、そこまで出ない。

|

|

・負荷120pF時の20kHzでの最大出力。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに0.45Vp−p、0.47Vp−p、0.49Vp−p。

・入力0.49Vp−pでは、Q4、Q4のエミッタ電流が上下で飽和し暴れが生じており、負荷C4に流れる電流もピークからの下降時に暴れが生じる。

・ので、入力0.47Vp−pで最大出力電圧360Vp−p≒255Vr.m.s.程度。

・終段のアイドリング電流は7.14mA、負荷120pFなので、スルーレートは59.5V/uS。従って、20kHz正弦波での最大出力電圧は≒473Vp−pとなるはずだが、終段の負荷抵抗R10、R11と、帰還回路のR15、R16にも電流が分流し、負荷C4に回せる電流は最大5.4mAp−p。結果スルーレートは45V/uS。従って、20kHz正弦波での最大出力電圧は≒360Vp−p。といった感じ。

|

|

・負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・入力は10kHz方形波で、パラメトリックに0.1Vp-p、0.2Vp−p、0.4Vp−p、0.8Vp−p。

・出力波形(緑)は素直な応答。

・終段トランジスタQ4(水色)とQ5(ピンク)のコレクタ電流波形と、負荷C4に流れる電流波形(赤)も、どの入力電圧の場合にも一部リンギングが生じているが、総じては綺麗なのでこの程度なら問題ない?

|

|

・ちなみに、同上で位相補正の3pFをなくすと、

・出力波形には多少リンギングが生じる程度のように見えるが、Q4とQ5のエミッタ電流波形と、負荷C4に流れる電流波形にはかなりリンギングが生じており、芳しくない。

|

|

・右は10pFの場合。

・出力応答波形は大分丸くなるが、Q4とQ5のエミッタ電流波形と、負荷C4に流れる電流波形は、入力0.8Vp−p時以外は素直なものになる。

|

|

|

・SRM−1/MK2もどき。

・2段差動アンプそのもの。2段目の差動アンプ出力をそのままアンプの出力とし、NFBもそこから初段に電流帰還。

・SRA−10Sもどきも要すれば2段差動アンプだったが、これはプラスマイナス2電源となって、出力のDCカットコンデンサーも排除され、完全DCアンプ化。

・したがって、出力DC電圧は0Vでなければならないので、R29を調整して0Vとする。そうすると必然的に終段のアイドリング電流は360V/54kΩ=6.67mA。

・出力のプラスマイナス最大電圧が非対称とならないように、マイナス電圧がプラス電圧+20Vとなっている。

・Q8、Q9の2SC4566はシミュレーション上のダミーで、元は2SC3148であったらしい。

|

|

|

・オープンゲイン(赤)は、低域で109dB。

・クローズドゲイン(緑)は、低域で60dB。

・ループゲイン≒NFB量(青)は、低域で49dB。

|

|

|

・負荷120pF時の低域での最大出力。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに0.6Vp-p、0.7Vp−p、0.8Vp−p。

・これから、最大出力電圧は入力電圧0.7Vp−p時に≒647Vp−p≒457Vr.m.s.。

・公称は370Vr.m.s.≒530Vp−p。大分控えめ。

|

|

・負荷120pF時の20kHzでの最大出力。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに0.35Vp−p 0.4Vp−p 0.45Vp−p、0.5Vp−p、0.6Vp−p。

・出力電圧波形からは、入力0.6Vp−pで最大出力電圧520Vp−pも正常に出力出来ているように見える。

・が、Q6、Q7のコレクタ電流波形(青、空色)と負荷C3に流れる電流波形(赤)を観ると、入力0.4Vp−pを超えると、Q6、Q7のコレクタ電流は最小値が0mAで飽和し、C3に流れる電流も波形に暴れが生じていることから、入力0.4Vp−p、最大出力電圧は350Vp−p≒247Vr.m.s.が良いあたりか。

・終段のアイドリング電流は6.67mAだが、2段目差動アンプの負荷抵抗と、帰還回路にも電流が分流し、負荷C3に回せる電流は最大5.25mAp−pで、結果スルーレートは43.75V/uS。従って、20kHz正弦波での最大出力電圧は≒350Vp−pといった感じ。

|

|

・負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・入力は10kHz方形波で、パラメトリックに0.1Vp-p、0.2Vp−p、0.4Vp−p、0.8Vp−p。

・出力電圧波形は非常に素直である。が、2段目差動アンプQ6、Q7の出力コレクタ電流波形(空色、ピンク)と、負荷C3に流れる電流波形(赤)を観ると、入力0.2Vp−p以上の場合、やや乱れがある。

|

|

・ちなみに、同上で位相補正の4pFをなくすと、

・出力電圧波形自体にもリンギングが生じるし、Q6、Q7の出力コレクタ電流波形と、負荷C3に流れる電流波形もかなり乱れている。

|

|

・位相補正値をいじって、右は10pFの場合。

・出力応答波形はそれほど丸くならないままQ6、Q7の出力コレクタ電流波形と負荷C3に流れる電流波形は、より素直なものとなる。

・が、だからどうこう、ということではない。

|

|

・SRM−T1もどき。

・初段差動アンプ出力を、フォールデットカスコードで折り返して、終段の真空管による差動アンプ出力をそのままアンプの出力とし、NFBもそこから初段に電流帰還。

・三段構成に見えるが、実質はSRM−1/MK2もどきと同様2段差動アンプ。これも完全DCアンプ。

・したがって出力は0Vでなければならないので、R27を調整して0Vとする。そうすると必然的に終段のアイドリング電流は320V/66kΩ=4.85mA。

・出力のプラスマイナス最大電圧が非対称とならないように、マイナス電圧がプラス電圧+30Vとなっている。

・D1〜D6は保護回路なので、シミュレーション上意味はない。

|

|

|

・オープンゲイン(赤)は、低域で94dB。

・クローズドゲイン(緑)は、低域で60dB。

・ループゲイン≒NFB量(青)は、低域で34dB。

|

|

|

・負荷120pF時の低域での最大出力。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに0.4Vp-p、0.45Vp−p、0.46Vp−p、0.48p−p、0.5Vp−p。

・これから、最大出力電圧は入力電圧0.46Vp−p時426Vp−p≒301Vr.m.s.。

・公称300Vr.m.s.≒424Vp−p。

|

|

・負荷120pF時の20kHzでの最大出力。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに0.2Vp−p 0.25Vp−p 0.28Vp−p、0.3Vp−p。

・出力電圧波形からは、入力0.3Vp−pで最大出力電圧280Vp−pも正常に出力出来ているように見える。

・が、U1、U2のプレート電流波形(青、空色)と負荷C1に流れる電流波形(赤)を観ると、入力0.28Vp−pでU1、U2のプレート電流は最小値が0mAと限界に達し、C1に流れる電流に暴れが生じない限界もそこであること分かる。最大出力電圧は、入力0.28Vp−p時の259Vp−p≒183Vr.m.s.。

・終段のアイドリング電流は4.85mAだが、6FQ7の負荷抵抗と帰還回路にも電流が分流し、負荷C1に回せる電流は最大3.8mAp−p。結果スルーレートは32.5V/uS。従って、20kHz正弦波での最大出力電圧は≒259Vp−p。といった感じ。

|

|

・負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・入力は10kHz方形波で、パラメトリックに0.1Vp-p、0.2Vp−p、0.4Vp−p、0.8Vp−p。

・出力電圧波形は非常に素直である。が、終段U1、U2のプレート電流波形(空色、ピンク)と、負荷C1に流れる電流波形(赤)を観ると、かなり乱れている。

|

|

・ちなみに、同上で位相補正の10pFをなくすと、

・出力電圧波形にはオーバーシュート、アンダーシュートが生じるが、終段U1、U2のプレート電流波形と、負荷C1に流れる電流波形は、かえって乱れが小さくなった。

・いくつかシミュレーションしてみると、これを15pFにすると、出力電圧波形そのものが発振状態になってしまう。

|

|

・では、と、これは、位相補正をU1、U2のグリッド−プレート間の10pFで行った場合。

・出力電圧波形はやや丸くなるが、終段U1、U2のプレート電流波形と、負荷C1に流れる電流波形は綺麗だ。

・このシミュレーションに用いたモデルでは位相補正はこの方が適切?

|

|

・私のC案。

・この状態で2段目差動アンプQ6、Q7のコレクタ電流は4.6mAである。

・STAXの現行純正機にこういう構成のものはないので、この構成のものは私が初めてかな?と思っていたのだが、とうの昔に純正のSRM−1/MK2で採用されていたのだね。

・かつてC案を検討した際とはモデルが変わっているので、改めてシミュレートしてみる。

・最初に位相補正の適正値。

・C1、C2を0.0001pF(無しに相当)、0.5pF、1pF、2pF、4pF、8pFとするパラメトリック解析。

|

|

・まず、無負荷の場合。

・オープンゲイン(赤)は、低域で118dB。

・クローズドゲイン(緑)は、低域で54dB。

・ループゲイン≒NFB量(青)は、低域で64dB。

・無負荷の場合、位相補正なしでは4.5MHz付近にピークを生じて上手くない。

・で、位相補正C1、C2は0.5pFで問題はなさそう。

・が、位相補正0.5pF以上の場合10MHz以上の下降局面にピークが出来る。

・何故か?は不明だが、この辺は用いるモデルによるので気にしない。(爆)

|

|

・次に、実使用の負荷120pFの場合。

・この場合は位相補正C1、C2はなくとも良いとの結果。

・負荷の120pFにより2段目差動アンプの高域のゲインが下がる、その意味で負荷の120pFが位相補正になっているためだが、この場合、10MHz以上の下降局面にピークもなくなった。

・結論として、位相補正C1、C2は0.5pFで良い。

|

|

・念ののため、負荷C3の容量がさらに増加した場合にどうなるかを観る。

・負荷C3を480pFにした場合。

・位相補正的には、負荷C3の容量の増加はより安全方向に働く。ので、やはり位相補正は0.5pFで良い。

・ところで、負荷C3の容量の増加は、高域のゲインを狭める方向に働くことも分かる。

・負荷C3の容量が増えるほどにそのインピーダンスがより低域から小さくなるためで、この回路構成では当然。

|

|

|

・負荷120pF時の低域での最大出力。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに0.8Vp-p、0.9Vp−p、1Vp−p、1.05p−p、1.2Vp−p。

・これから、最大出力電圧は入力電圧1.05Vp−p時の504Vp−p≒356Vr.m.s.。入力1.2Vp−pでは、出力電圧が飽和し、負荷C3に流れる電流(赤)も0A付近で鍵型になるとともに暴れが生じている。

|

|

・負荷120pF時の20kHzでの最大出力。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに0.5Vp−p 0.6Vp−p 0.62Vp−p、0.7Vp−p。

・出力電圧波形からは、入力0.7Vp−pの際にも正常な出力電圧が出ているように見えるが、Q6、Q7のコレクタ電流波形(空色、ピンク)と負荷C3に流れる電流波形(赤)を観ると、入力0.62Vp−pでQ6、Q7のコレクタ電流は最小値が0mAと限界に達し、C3に流れる電流に暴れが生じない限界もそこであること分かる。

・最大出力電圧は、入力0.62Vp−p時の295Vp−p≒209Vr.m.s.。

・終段のアイドリング電流は4.6mAだが、帰還回路にも電流が分流し、負荷Cに回せる電流は最大4.38mAp−p。結果スルーレートは36.5V/uS。従って、20kHz正弦波での最大出力電圧は≒290Vp−p。

|

|

・負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・入力は10kHz方形波で、パラメトリックに0.2Vp-p、0.4Vp−p、0.8Vp−p、1.6Vp−p。

・出力電圧波形は非常に素直である。

・Q6、Q7のコレクタ電流波形と、負荷C3に流れる電流波形は、なかなか幾何学的。

|

|

・時間軸を伸ばしてみると、

・なかなか面白い応答だが、発振のような乱れはない。

|

|

・ちなみに、同上で位相補正の5pFをなくすと、

・ほとんど変化はない。

|

|

・私のA案。

・この状態で終段プッシュプルエミッタフォロアQ12、Q14、Q16、Q18のエミッタ電流は10.1mAである。

・これも、かつて検討した際とは、モデルが変わっているので、改めてシミュレートする。

・最初に位相補正の適正値。

・C1、C2を0.0001pF(無しに相当)、0.5pF、1pF、2pFとするパラメトリック解析。

|

|

・まず、無負荷の場合。

・オープンゲイン(赤)は、低域で119dB。

・クローズドゲイン(緑)は、低域で54dB。

・ループゲイン≒NFB量(青)は、低域で65dB。

・無負荷の場合、位相補正なしでは2MHz付近に鋭いピークを生じて上手くない。

・で、位相補正C1、C2は0.5pFで問題なさそう。

|

|

・次に、実使用の負荷120pFの場合。

・この場合も位相補正C1、C2は0.5pFで問題ない。

・さらに負荷容量を増やしてシミュレートしてみたが、状況に変化はなく、よって、位相補正は0.5pFで良い。

|

|

・が、出力にシリーズのR42、R43の1kΩを取り外してしまうとこう。

・フォロアの場合、容量負荷には要注意。この場合、R42、R43の1kΩは必須。

|

|

・逆に、出力にシリーズにR42、R43の1kΩを入れておけば、右は負荷C7を10倍の1200pFにした場合だが、この場合も位相補正C1、C2は0.5pFで問題ない。

|

|

・負荷120pF時の低域での最大出力。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに0.9Vp-p、1Vp−p、1.07Vp−p、1.1Vp−p。

・これから、最大出力電圧は入力電圧1.07Vp−p時の517Vp−p≒366Vr.m.s.。入力1.1Vp−pでは、出力電圧が飽和し、負荷C9に流れる電流(赤)も0A付近で鍵型になる。

|

|

・負荷120pF時の20kHzでの最大出力。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに0.9Vp-p、1Vp−p、1.07Vp−p、1.1Vp−p。

・入力電圧も1kHz入力の場合と同じであり、出力電圧波形も負荷C9に流れる電流波形(赤)も全く同じ。違うのは負荷C9に流れる電流値。Q12とQ14のエミッタ電流波形(青、空色)も同じであることが分かる。

・終段がプッシュプルで、そのアイドリング電流も10.1mAなので、20kHzにおいても、最大出力電圧は、終段のアイドリング電流ではなく、電源電圧によって制限されている。

|

|

・この場合は、高域50kHz正弦波まで低域と同じ最大出力電圧が得られる。

|

|

・負荷120pF時の100kHzでの最大出力。

・入力は100kHz正弦波で、パラメトリックに0.5Vp−p 0.55Vp−p 0.6Vp−p。

・結果、100kHz正弦波では、入力0.55Vp−p時に最大出力電圧263Vp−p≒186Vr.m.s.。

・終段がプッシュプルで、そのアイドリング電流が10mAだから、負荷C9に供給できる電流は20mAである。従って、スルーレートは167V/uS。従って100kHz正弦波での最大出力電圧は265Vp−p。と、いうこと。

|

|

・負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・入力は10kHz方形波で、パラメトリックに0.2Vp-p、0.4Vp−p、0.8Vp−p、1.6Vp−p。

・出力電圧波形は非常に素直である。

・Q12、Q14のエミッタ電流波形と、負荷C7に流れる電流波形は、早すぎて見えにくい。

|

|

・ので、時間軸を伸ばしてみると、

・綺麗だね。

|

|

・私のB案。

・この状態で、終段エミッタフォロアQ10、Q11のエミッタ電流は10.7mAである。

・最初に位相補正の適正値を探る。

・C1、C2を0.001pF(無しに相当)、0.5pF、1pF、2pF、4pFとするパラメトリック解析。

|

|

・無負荷の場合。

・オープンゲイン(赤)は、低域で119dB。

・クローズドゲイン(緑)は、低域で54dB。

・ループゲイン≒NFB量(青)は、低域で65dB。

・無負荷の場合、位相補正なしでは3MHz付近にややピークを生じて上手くないが、位相補正C1、C2は0.5pFで何の問題なさそうだ。

|

|

・次に、実使用時の負荷120pFの場合。

・この場合も位相補正C1、C2は0.5pFで問題ない。

・さらに負荷容量を増やしてシミュレートしても状況に変化はなく、よって、位相補正は0.5pFで良い。

|

|

・が、出力にシリーズのR22、R23の1kΩを取り外してしまうとこう。

・やはりフォロア。この場合R22、R23の1kΩは必須。

|

|

・逆に、出力にシリーズのR22、R23の1kΩを入れておけば、右は負荷C7を10倍の1200pFにした場合だが、この場合も位相補正C1、C2は0.5pFで問題ない。

|

|

・負荷120pF時の低域での最大出力。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに1.3Vp-p、1.4Vp−p、1.44Vp−p、1.55Vp−p。

・これから、最大出力電圧は入力電圧1.44Vp−p時の695Vp−p≒491r.m.s.。入力1.55Vp−pでは、出力電圧が飽和し、負荷C3に流れる電流(赤)も0A付近で鍵型になるほか暴れが生じる。

|

|

・負荷120pF時の20kHzでの最大出力。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに1.3Vp-p、1.4Vp−p、1.44Vp−p、1.55Vp−p。

・入力電圧も1kHz入力の場合と同じであり、出力電圧波形と負荷C3に流れる電流波形は、負荷C3に流れる電流値が大きくなっていることを除けば基本的に同じ。

・終段のアイドリング電流が10.7mAなので、20kHzにおいても終段のアイドリング電流による最大出力電圧は、電源電圧により制限される1kHz正弦波の場合と同じである。

・終段エミッタフォロアQ10、Q11のエミッタ電流波形(空色、ピンク)も、負荷C3に流れる電流波形(赤)も入力1.55Vp−pの場合乱れが生じている。

・ので、正弦波20kHzにおける最大出力電圧は1.44Vp−p時の697Vp−p≒493V。

・終段のアイドリング電流が10.7mAだから、負荷C9に供給できる電流は10.4mAである。従って、スルーレートは86.7V/uS。従って20kHz正弦波での最大出力電圧は690Vp−p。

|

|

・負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・10kHz方形波だが、この際ダブルパラメトリックに入力が0.2Vp-p、0.4Vp−p、0.8Vp−p、1.6Vp−pに、そして、出力にシリーズの抵抗R22、R23が1kΩ、5.1kΩ、10kΩ。

|

|

・結果がこう。

・何故か、出力にシリーズのR22、R23が1kΩの場合、立ち上がり、立ち下がり時にオーバーシュートがある。

・5.1kΩ、10kΩではそれが消える。

|

|

・ちょっと見にくいので、時間軸を拡大する。

・と、その様子がよく分かる。

・終段フォロアの場合、容量負荷でNFBが不安定になりやすいが、出力にシリーズに抵抗をシリーズに挿入することによってこれを防げる。が、その抵抗値にも最適値がある。

・この場合、R22、R23は5.1kΩが妥当のようだ。

|

|

・なので、R22、R23を5.1kΩとして、

・負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・入力は、パラメトリックに0.2Vp-p、0.4Vp−p、0.8Vp−p、1.6Vp−p。

・出力電圧波形は非常に素直である。

・Q10、Q11のエミッタ電流波形と、負荷C3に流れる電流波形は、こんなものかな。

|

|

・時間軸を伸ばしてみると、

・それなり。

|

|

・が、

・右はその方形波応答時の、終段エミッタフォロアQ10のベース電圧(赤)とエミッタ電圧(青)、そしてその差電圧(黄)の推移を観たもの。

・Q10は、出力とは逆位相となるので、出力が立ち上がる局面ではQ10のベースもエミッタも立ち下がらなければならないのだが、ベース電位が高速に立ち下がっているのに、エミッタ電位がこれに追随できず、結果、ベース−エミッタ間になんと数百V(この場合最大700V)の逆電圧がかかってしまっている。

・シミュレーションではこれでもQ10は壊れないが、実機でこれをやったら、Q10は破損だ。

|

|

・こちらは、Q11であるが、Q11は出力とは同位相となるので、出力が立ち上がる局面ではQ10のベースもエミッタも立ち上がらなければならないのだが、こちらはベース電位もエミッタ電位も高速に立ち上がっている。ベース電位とエミッタ電位が逆バイアスになることもないようだ。

・シングルエミッタフォロアに容量が負荷となった場合、容量を充電する立ち上がりでは急速に容量を充電できるのに、立ち下がりではトランジスタがカットオフ状態になるので、容量の放電をアクティブに出来ず、負荷C3の電位を下げられない。

・要すれば、エミッタ電位は終段の動作電流と負荷C3の容量で定まるスルーレートでしか立ち下がれない。のに、NFBの作用で前段はベース電位をさらに引き下げようとする。結果、ベース−エミッタ間に数百Vの逆電圧がかかってしまう。

|

|

・それを、負荷120pF時の20kHzでの最大出力で観る。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに1.3Vp-p、1.4Vp−p、1.44Vp−p、1.55Vp−p。

・終段エミッタフォロアQ10、Q11のベース電位、エミッタ電位とその差電圧を観る。

・入力1.44Vまでは、ベース電位とエミッタ電位は重なっているが。入力1.55V時には、0Vから下降の局面で、ベース電位の下降速度が速まり、これにエミッタ電位の下降速度が追いつけず、結果、ベース−エミッタ電位に最大マイナス100V程度の逆バイアス電圧がかかることが分かる。

|

|

・時間軸を拡大。

・結論として、シングルエミッタフォロアのB案では、終段にそのアイドリング電流と負荷Cの容量で定まるスルーレートを超える信号を入力してはいけないのだ。

・だから、アンプの入力にローパスフィルターを入れて、そういう信号がアンプに入らないようにしないといけない。

・また、実機に負荷120pFをつないで、方形波を入れてその応答をオシロで見るなどということをしてはいけない。

|

|

・ちなみに、これは終段がプッシュプルエミッタフォロアであるA案の場合。

・こちらは何の問題も生じない。

|

|

・プッシュプルエミッタフォロアは、負荷Cに対して、充電時も放電時もカットオフすることはなく、アクティブに対応できる。だから、シングルエミッタフォロアのB案のような問題は生じない。

|

|

・シングルエミッタフォロアのB案のこの問題、何とかならないか。

・エミッタ電位が終段の動作電流と負荷C3の容量で定まるスルーレートでしか立ち下がれないのに、NFBの作用で前段はベース電位をさらに引き下げようとする結果、ベース−エミッタ間に数百Vの逆電圧がかかってしまう。

・のであれば、逆電圧がかかる状態になる際に、それがトランジスタの耐圧を超えないように、Q10、Q11のベース-エミッタ間に保護ダイオードを挿入して、これを0.6Vに制限すればどうか。

・それが右。D5、D6を追加。

|

|

・なんと、Q10のベースも電位が高速に立ち下がることがなくなり、ベース−エミッタ間に数百Vの逆電圧がかかることがなくなった。

|

|

・信号と同相に立ち上がる場合をタイミングのQ11側は、もとより問題はなかったのだが、良く見るとさらに問題のない応答になっているのが分かる。

・う〜ん。。。これでB案で実際に作るモチベーションが高まるか?

|

|

|

・SRM−313もどき。

・初段差動アンプに、2段目は差動アンプではなく、定電流回路を負荷としたエミッタ接地回路、そして終段は定電流回路を負荷としたエミッタフォロア。

・カタログによれば、エミッタフォロアを採用して低インピーダンス化したとあるが、120pF程度のコンデンサーをドライブするのに低インピーダンス化に何の意味があるのか、さらに高域出力帯域幅に直結する終段エミッタフォロアのアイドリング電流は2.1mA程度であることなど、いまいちエミッタフォロア採用の意味が分からない感じ。

|

|

|

・オープンゲイン(赤)は、低域で106dB。

・クローズドゲイン(緑)は、低域で60dB。

・ループゲイン≒NFB量(青)は、低域で46dB。

|

|

・負荷120pF時の低域での最大出力。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに0.5Vp-p、0.55Vp−p、0.6Vp−p、0.65Vp−p。

・これから、最大出力電圧は入力電圧0.6Vp−p時の590Vp−p≒417Vr.m.s.。入力0.65Vp−pでは、出力電圧が飽和し、負荷C3に流れる電流(赤)も0A付近で鍵型になる。

・公称350Vr.m.s.。

|

|

・負荷120pF時の20kHzでの最大出力。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに0.12Vp−p 0.14Vp−p 0.16Vp−p。

・出力電圧波形も、入力0.16Vp−pの際に歪んでいることが分かるが、Q10、Q11のエミッタ電流波形(空色、ピンク)と負荷C3に流れる電流波形(赤)を観ると、入力0.14Vp−pでQ10、Q11のエミッタ電流は最小値が0mAと限界に達し、C3に流れる電流に暴れが生じない限界もそこであること分かる。

・最大出力電圧は、入力0.14Vp−p時の132Vp−p≒93Vr.m.s.。

・終段のアイドリング電流は2.1mAだが、帰還回路にも電流が分流し、負荷Cに回せる電流は最大2mAp−p。結果スルーレートは16.7V/uS。従って、20kHz正弦波での最大出力電圧は≒133Vp−p。といった感じ。

|

|

・負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・入力は、パラメトリックに0.1Vp−p、0.2Vp−p、0.4Vp−p、0.8Vp−p。

・終段スルーレートが16.7V/uSでは、こんなものか。入力0.4Vp−p以上では、方形波ではなくて、三角波になってしまう。

・Q10、Q11のエミッタ電流波形(空色、ピンク)と、負荷C3に流れる電流波形(赤)は、こんなものかな。

|

|

・このアンプには10kHz方形波応答は荷が重いので、負荷120pF時の1kHz方形波応答を観よう。

・入力は、パラメトリックに0.1Vp−p、0.2Vp−p、0.4Vp−p、0.8Vp−pと同じ。

・ちょっと見にくい。

|

|

・時間軸を伸ばしてみると、

・やはり、方形波応答にはオーバーシュート、アンダーシュートがある。

・Q10、Q11のエミッタ電流波形(空色、ピンク)と、負荷C3に流れる電流波形(赤)は、定電流回路で電流を縛られていること、その他の要因も絡んでいるのだろう。面白い軌跡だ。

|

|

・で、B案と同様に、この場合の終段エミッタフォロアQ10のベース電圧(空色)とエミッタ電圧(ピンク)、そしてその差電圧(黄)の推移を観ると、

・Q10は、出力とは逆位相となるので、出力が立ち上がる局面ではQ10のベースもエミッタも立ち下がらなければならないのだが、ベース電位はあっという間に立ち下がっている(電源電圧による限界の−300Vまで)のに、エミッタ電位がこれに追随できず(出来ないだけでなく、逆に当初電位が上がっている)、結果、ベース−エミッタ間になんと数百V(この場合最大750V)の逆電圧がかかってしまっている。

・この辺り私のB案の場合と全く同じだ。

・大丈夫?

|

|

・なので、B案の場合と同じように、Q10、Q11のベース-エミッタ間に保護ダイオードを挿入してみる。

|

|

・な〜んと、

・ベース−エミッタ間に逆電圧がかかる問題が解決するだけではなく、出力方形波の立ち上がり速度が上がり、オーバーシュートもない、素晴らしい応答波形になってしまった。

|

|

・のは、何故か?

・を、探るために、終段Q10のエミッタ電流の推移(空色)とQ11のエミッタ電流の推移(ピンク)を表示させてみると、

・な〜んと、Q11のエミッタ電流が、負荷の定電流回路で縛った電流値を超えて15mA近くまで流れ、これが負荷のC3(120pF)に出力電流として流れていることが分かる。だから、スルーレートが大幅に改善し、結果このような綺麗な方形波が出力されることになった訳だ。

|

|

・これなら10kHz方形波でも大丈夫ではないか。と、負荷120pF時の10kHz方形波応答。

・入力は、パラメトリックに0.1Vp−p、0.2Vp−p、0.4Vp−p、0.8Vp−p。

・終段スルーレートが大幅に改善したので、D1、D2がない場合とは比較にならないほど素晴らしい方形波出力波形である。

・オーバーシュート、アンダーシュートも消えた。

・これからすると、オーバーシュート、アンダーシュートの原因が、終段のスルーレートや、終段エミッタフォロアの場合はC負荷でのトランジスタのカットオフも原因であると推察される。

・Q10、Q11のエミッタ電流波形(空色、ピンク)と、負荷C3に流れる電流波形(赤)を良く観ると、Q10のエミッタ電流増加時はQ11のエミッタ電流は0mAに、Q11のエミッタ電流増加時はQ10のエミッタ電流は0mAになっていることが分かる。

・出力段は、Q10→C3→Q11、または、Q11→C3→Q10の電流経路で電流が流れて出力波形を作るのだから、これはおかしなことである。

・となると、この場合、Q10→C3→X、または、Q11→C3→XのXに電流が流れていることになる。

・Xはどこだ?

|

|

・を、探るために、さらに、D1に流れる電流推移(青)、D2に流れる電流推移(黄)、2段目のQ6のコレクタ電流推移(灰)、そして同じく2段目のQ7の電流推移(茜)を表示させてみると、

・大体分かるが、込み入っていて見にくい。

|

|

・ので、時間軸を拡大すると、

・出力の立ち上がり場面では、出力のQ11の電流が負荷C3を経て、まずはQ10へ流れ、Q10がカットオフするとともに、Q10のベース−エミッタ間のD1に流れることが分かる。

・そして、そのD1に流れた電流は、この回路構成ではそうなるしかないと思うが、なんと2段目のQ7に流れている。要するにQ11→C3→D1→Q7。

・出力の立ち下がりの場面では、Q10→C3→D2→Q6だ。

・驚いたね。要すればQ10とQ11のプッシュプルが、Q10が0mAにカットオフするとQ11とQ7のプッシュプルに、Q11が0mAにカットオフするとQ10とQ6のプッシュプルに自動的に移行して出力波形を作り出すのだ。

|

|

・驚いたね。このSRM−313もどきの回路。

・各部の電流を絞って、通常時の消費電力を減らしておきながら、必要なときには、終段TRと2段目TRでのプッシュプルにより、大きなスルーレートを確保して、出力段に大きなアイドリング電流を流したドライバーユニットと同等の高域出力帯域幅を確保している。

・そうなるのは、終段TRと2段目TRでのプッシュプルの際には、保護回路による電流制限がかからない回路構成となっているから。実に上手い。

・2段目が差動アンプでなく、ただのエミッタ接地である理由もこれで明らか。差動アンプにしたのでは、その最大電流が動作点の2倍に縛られしまう。

・さらに、私のB案とは異なり、2段目のエミッタ接地TRと終段エミッタフォロアのTRが同じ極性のTRで構成されているのも、終段TRと2段目TRでのプッシュプルを構成するためには必然だ。

・すごいね。このSRM−313もどきの回路。

|

|

・が、SRM−313もどきの回路とほぼ同じ回路構成と思われる、手持ちのSRM−323AとSRM−252Sのどこを見ても、D1、D2らしきものは見あたらない。(爆)

・となると、やはりSRM−313もどきの回路も、D1、D2はないと考えるべき。

・SRM−313もどきのこの解析も間違いに違いない。(爆)

|

|

・SRM−001もどき

・の終段。

・何の変哲もない差動アンプ。2SK117は今やディスコン。今となっては表面実装の2SK2145とか2SK3320とかかな。

・高耐圧の2SC3405もディスコンなので、今となっては2SC6127かな。で、それをカスコード接続して耐圧を稼いで高電圧動作を可能とし、D−G帰還NFBを掛ける。

・これで大丈夫なの?と思えるほどシンプルな構成のドライバー。

・この状態でJ1、J2のアイドリング電流は0.25mA程度。

・どの程度の性能が得られるのか?

・まずはゲイン−周波数特性。

・ついでに位相補正の適正値を探るために、位相補正C3、C5を0.0001pF(無しに相当)、0.1pF、0.2pF、0.3pF、0.4pF0.5pFとするパラメトリック解析。

|

|

・まずは無負荷の場合。

・オープンゲイン(赤)は低域で73dB、クローズドゲイン(緑)は低域で34dB。

・2SK117のgmはId=0.25mAでは4.5mS程度(2SK2145も2SK3320もチップは同じなのか同様)なので、負荷1MΩだからゲインは4.5*1000=4500=73dB。クローズドゲインはNFBを構成する抵抗の比R8(R9)/R4(R1)=15MΩ/300kΩ=50=34dB。

・なかなか立派なものだ。

・位相補正のC3、C5は、ないと300kHz付近にピークを生じるので上手くないが、0.1pFで問題ないようだ。

|

|

・負荷44pFの場合。

・動作電流が小さいので高域特性がオクターブ分下がった。

・位相補正のC3、C5は、やはり、ないと70kHz付近にピークを生じるので上手くない。0.1pFでも多少持ち上がりがありそうなので、安全を見て0.3pFにしよう。

|

|

・ものは試しなので、負荷120pFの場合。

・位相補正的には、C3、C5は0.3pFで良いが、周波数特性として見ると、10kHzから低下してしまう。次に最大出力電圧的にも観るが、この点でもSR−307相当の負荷120pFは無理かもしれない。

|

|

・負荷44pF時の低域での最大出力。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに4Vp-p、6Vp−p、7Vp−p、7.5Vp−p、8Vp−p。

・これから、最大出力電圧は入力電圧7.5Vp−p時の367Vp−p≒260Vr.m.s.。入力8Vp−pでは、負荷C4に流れる電流(赤)も0A付近で鍵型になる。

・一方、J1のドレイン電流(空色)もJ2のドレイン電流(ピンク)も、入力電圧7.5Vp−p時に0Aの限界に達しており、1kHz正弦波での出力限界が、電源電圧ではなく、J1、J2の動作電流によるものであることが分かる。

・要すれば、もっと周波数が低い領域では、もっと出力電圧が稼げるかもしれない。

|

|

・と、いうことで、入力を100Hz正弦波でやってみる。

・入力はパラメトリックに7Vp−p、8Vp−p、8.5Vp−p、9Vp−p。

・限界は電源電圧的にも動作電流的にも400Vp−p≒283Vr.m.sあたりかな。

|

|

・負荷44pF時の20kHzでの最大出力。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに0.9Vp−p 1Vp−p 1.1Vp−p。

・出力電圧波形も、入力1.1Vp−pの際に歪んでいるかな?だが、J1、J2のドレイン電流波形(空色、ピンク)と負荷C4に流れる電流波形(赤)を観ると、入力1Vp−pでJ1、J2のドレイン電流は最小値が0uAと限界に達し、C4に流れる電流に暴れが生じない限界もそこであること分かる。

・最大出力電圧は、入力1Vp−p時の43Vp−p≒30Vr.m.s.。

・J1、J2アイドリング電流は250uAだが、負荷C4に回せる電流は最大230uAp−p。結果スルーレートは5.2V/uS。従って、20kHz正弦波での最大出力電圧は≒42Vp−p。といった感じ。

・ちなみに、負荷が120pFの場合はスルーレートが1.9V/uSに下がり、従って、20kHz正弦波での最大出力電圧は15.25Vとなる。ので、やはりこれでSR−307等の据え置き型のイヤースピーカーを鳴らすのは無理かな。

|

|

・負荷44pF時の1kHz方形波応答。このドライバーの場合は10kHz方形波より1kHz方形波の方が分かりやすいはず。

・入力は、パラメトリックに1Vp−p、2Vp−p、4Vp−p、8Vp−p。

・単純な1段差動アンプであるが故か、負荷C4に流れる電流(赤)もJ1のドレイン電流(空色)もJ2のドレイン電流(ピンク)もごく綺麗である。

|

|

・後学のために、負荷44pF時の10kHz方形波応答。

・こちらの方が分かりやすいか。(爆)

|

|

・で、この一段差動アンプだけではゲインが不足するので、信号を更に20dB程度増幅するとともに、アンバランス信号をバランス信号に変換するため、オペアンプを間に挿入。

・LT1001はダミー。

・この状態で、終段差動アンプのJ1、J2のドレイン電流は0.23mAである。上とは接続に違いがあるためちょっと電流が少なくなった。ので、最大出力等はやや低下するだろう。

|

|

・負荷44pFの場合のゲイン−周波数特性。

・オペアンプのゲインが追加されて、トータルゲインは低域で55dB程度。

・ゲイン−周波数特性の高域における下降特性は、この場合終段の差動アンプの特性によるものなので、上と変わらない。

|

|

・負荷44pF時の低域での最大出力。

・入力は1kHz正弦波で、パラメトリックに0.4Vp-p、0.5Vp−p、0.6Vp−p、0.65Vp−p。

・これから、最大出力電圧は入力電圧0.6Vp−p時の352Vp−p≒249Vr.m.s.。入力0.65Vp−pでは、負荷C4に流れる電流(赤)も0A付近で鍵型になる。

・J1、J2のドレイン電流が0.02mA減ったために、1kHzにおける最大出力電圧が、上の場合の367Vp−p≒260Vr.m.s.から352Vp−p≒249Vr.m.s.に減った。

・公称230Vr.m.s.≒325Vp−p。

|

|

・負荷44pF時の20kHzでの最大出力。

・入力は20kHz正弦波で、パラメトリックに0.07Vp−p、0.08Vp−p、0.09Vp−p。

・出力電圧波形も、入力0.09Vp−pの際に歪んでいるが、J1、J2のドレイン電流波形(空色、ピンク)と負荷C4に流れる電流波形(赤)を観ると、入力0.08Vp−pでJ1、J2のドレイン電流は最小値が0uAと限界に達し、C4に流れる電流に暴れが生じない限界もそこであること分かる。

・最大出力電圧は、入力0.08Vp−p時の40Vp−p≒28.3Vr.m.s.。

・高域の限界は低い。が、耳穴に押し込んで鼓膜に極近いところで聴くカナル型イヤースピーカーにはこれで十分。と言うことが実物を聴くと明らか。

|

|

・負荷44pF時の1kHz方形波応答。

・入力は、パラメトリックに0.1Vp−p、0.2Vp−p、0.4Vp−p、0.8Vp−p。

・上の場合と特に違いはない。

|

|